1931

Brand des Glaspalastes im Alten Botanischen Garten in der Nacht zum 6. Juni. Vorprojekt für den Neubau eines Kunstausstellungsgebäudes durch Prof. Adolf Abel.

1932

Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs.

1933

Hitlers „Machtergreifung“ am 30. Januar. Die „Bauzeitung“ berichtet Anfang Mai über den Neubau eines Kunstausstellungsgebäudes, das nun an der Prinzregentenstraße am Südrand des Englischen Gartens situiert werden soll.

Bau des „Hauses der Deutschen Kunst“ nach Plänen von Paul Ludwig Troost (1878-1934). Gründung der Anstalt „Haus der Deutschen Kunst (Neuer Glaspalast)“. Grundsteinlegung am 15. Oktober. Durchführung des „Tages der Deutschen Kunst“ und Erhebung Münchens zur „Hauptstadt der Deutschen Kunst“.

1937

Eröffnung des „Hauses der Deutschen Kunst“ am 18. Juli mit der ersten „Großen Deutschen Kunstausstellung“ (bis 1944 jährlich). Durchführung des „Tages der Deutschen Kunst“ (bis 1939 jährlich).

Am 19. Juli Eröffnung der Femeschau „Entartete Kunst“ im Galeriegebäude im nahegelegenen Hofgarten.

Rund 600 aus deutschen Museen und öffentlichen Sammlungen beschlagnahmte Werke der Moderne werden in diffamierender Weise vorgeführt.

1938

Ankündigung eines „Hauses der Deutschen Architektur“, das gegenüber dem „Haus der Deutschen Kunst“ situiert werden soll. Der Bau kommt nicht zur Ausführung.

1942

Gemäß einem Programm zur luftschutzmäßigen Tarnung wird die Fassade des „Hauses der Deutschen Kunst“ mit Tarnnetzen verhüllt und ein Teil der Dachfläche mit künstlichen Baumkronen bedeckt. Das Gebäude bleibt im Krieg weitgehend unzerstört.

1945

Anfang Februar Anordnung einer weiteren „Großen Deutschen Kunstausstellung“ durch Hitler.

Einmarsch amerikanischer Truppen am 30. April. Beschlagnahmung des „Hauses der Deutschen Kunst“, Einrichtung eines Officers‘ Club mit Restaurant, Tanzsaal, Shops und Sportmöglichkeiten. Die amerikanische Militärregierung beauftragt ehemalige Mitarbeiter*innen des „Hauses der Deutschen Kunst“ mit der Abwicklung der noch im Gebäude verbliebenen Gemälde und Plastiken (bis Oktober 1949).

1946

Umbenennung in „Haus der Kunst“. Eröffnung der Ausstellung „Bayerische Gemälde des 15. und 16. Jahrhunderts“ mit Kunstwerken aus der Sammlung der zerstörten Alten Pinakothek. Die „Bayerische Exportschau“ zeigt im Ostflügel Industrie- und Handelsgüter, kunstgewerbliche Produkte und Mode (bis Ende 1948).

1948

Gründung der „Ausstellungsleitung München e.V.“ als Zusammenschluss der drei Künstlergruppen Neue Gruppe, Neue Münchener Künstlergenossenschaft und Münchener Secession.

Peter A. Ade (1913-2005) wird Direktor. Das Haus der Kunst erlangt während seiner Amtszeit als Ausstellungshaus internationales Renommee.

1949

Eröffnung der von Ludwig Grote kuratierten Schau „Der Blaue Reiter“ im Westflügel. Neben der jährlichen „Großen Kunstausstellung München“ organisiert die Ausstellungsleitung München e.V. Retrospektiven der Klassischen Moderne und große Themenausstellungen in Zusammenarbeit mit renommierten Kunsthistoriker*innen und Kurator*innen. Faschingsfeste lassen das Haus der Kunst 25 Jahre lang zur Faschingshochburg werden.

1950

Einzug des Atelier-Restaurants „Prinzregentenstraße 1" ins östliche Erdgeschoss (spätere Diskothek „P1").

1951

Proteste nach der Eröffnung der „Herbstausstellung 1951“, die von den Mitgliedern der „Münchener Künstlergenossenschaft (kgl. priv. von 1868) - Gruppe Gerhardinger“ organisiert wird. Auf der Schau sind ehemalige Protagonist*innen der NS-Kunst wie z.B. Josef Thorak vertreten.

1954

Gründung der „Gesellschaft der Freunde der Ausstellungsleitung Haus der Kunst e.V.“ (heute: Gesellschaft der Freunde der Stiftung Haus der Kunst).

1955

Vollständige Rückgabe des Gebäudes durch die amerikanische Militärverwaltung. Im Rahmen der Picasso-Retrospektive ist Guernica erstmals in Deutschland zu sehen.

1956

Auslobung eines Wettbewerbs u.a. zur Umgestaltung der Mittelhalle (ehem. „Ehrenhalle“). Umsetzung des Entwurfs von Josef Wiedemann (weißer Anstrich der Marmorpfeiler und Türen, Spannung eines Velums, Bespannung der Wände mit Nessel).

1959

Bepflanzung von 16 Ahornbäumen vor der südlichen Fassade der Prinzregentenstraße.

1962

Mit der Ausstellung „Entartete Kunst - Bildersturm vor 25 Jahren“ erinnert erstmals eine Ausstellung an die von den Nationalsozialist*innen verfemten Künstler*innen und beschlagnahmten Kunstwerke.

1971

Empfehlung des Landesbaukunstausschusses, das Gebäude im Zuge des bevorstehenden Ausbaus des Altstadtrings abzureißen. Als Begründung führt die Kommission neben verkehrstechnischen Erwägungen die NS-Vergangenheit des Gebäudes an. Stattdessen Abbruch der Freitreppe an der Prinzregentenstraße und Ersatz durch eine mittlere Stufenreihe.

1972

Nach dem Entwurf von Paolo Nestler temporärer Anbau an der Nordseite für die Ausstellung „Weltkulturen und moderne Kunst“ im Rahmen der XX. Olympischen Spiele.

1980

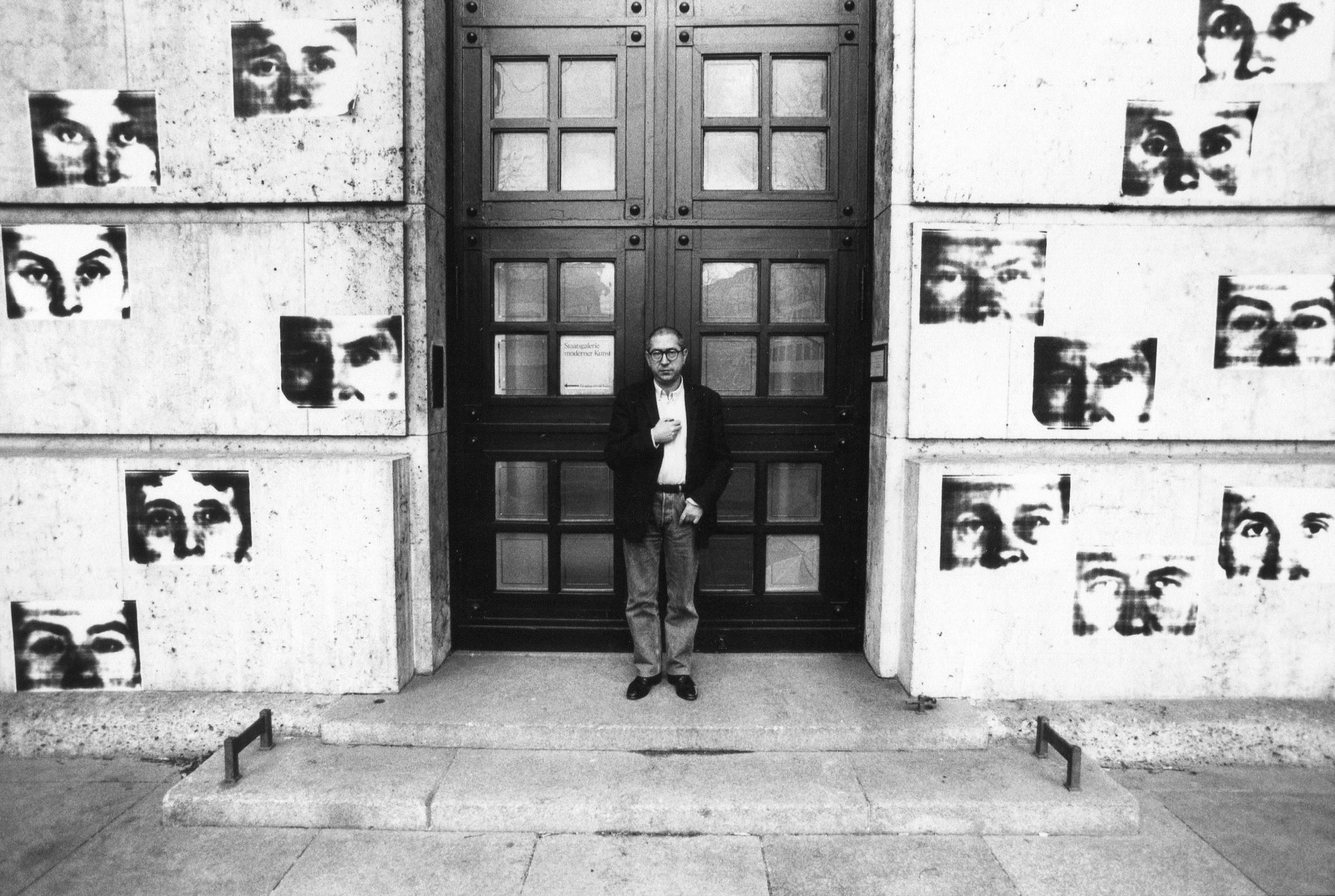

Einzug der Staatsgalerie moderner Kunst in den Westflügel. Die Ausstellung „Tutanchamun“ im Ostflügel verzeichnet mehr als 650.000 Besucher.

1982

Hermann Kern (1941-1985) wird Direktor des Haus der Kunst.

1984

Joseph Beuys installiert sein Werk „Das Ende des 20. Jahrhunderts“ in den Räumen der Staatsgalerie moderner Kunst.

1985

Magdalena Huber-Ruppel (*1947) wird Direktorin der Ausstellungsleitung e.V.

1987

Eröffnung der Ausstellung „Entartete Kunst. Dokumentation zum nationalsozialistischen Bildersturm am Bestand der Staatsgalerie moderner Kunst in München“ anlässlich des 50. Gedenktages der Femeschau „Entartete Kunst“.

1989

Kontroverse über die Zukunft des Gebäudes und den Umgang mit dessen belasteter Vergangenheit.

1991

Beginn der Sanierungsmaßnahmen für den Ostteil des Gebäudes. Im Westflügel Schließung der Staatsgalerie moderner Kunst (bis Oktober 1993).

1992

Gründung der „Stiftung Haus der Kunst München gemeinnützige Betriebsgesellschaft“.

1993

Christoph Vitali (1940-2019) wird erster Direktor der Stiftung.

Installation „Wunden der Erinnerung“ von Beate Passow und Andreas von Weizsäcker auf der Nordterrasse. Im Rahmen der von der Staatsgalerie moderner Kunst konzipierten Ausstellung „Widerstand – Denkbilder für die Zukunft“ beziehen zeitgenössische Künstler*innen auch Stellung zur NS-Vergangenheit des Gebäudes. Mit Christian Boltanskis Plakatinstallation „Résistance“ an der Südfassade beginnt eine Reihe von künstlerischen Interventionen für die Fassade des Gebäudes.

1994

Wiedereröffnung des Haus der Kunst am 19. Mai mit „Elan Vital oder Das Auge des Eros“. Die Schau steht exemplarisch für ein künftiges Programm, das die Kunst der Klassischen Moderne in den Mittelpunkt rückt und zugleich ausgewählte Positionen der Gegenwartskunst berücksichtigt.

1996

Installation einer permanenten Dokumentation zur Geschichte des Haus der Kunst im Flur des Gebäudes (bis 2012).

2001

Im Westflügel Einrichtung des „Theaters im Haus der Kunst“ als Interimsbühne des Bayerischen Staatsschauspiels (bis 2007).

2003

Chris Dercon (*1958) wird Direktor der Stiftung. Das Engagement für zeitgenössische Positionen wird noch stärker betont. Zudem werden Architektur, Design, Mode und Film im Programm verankert. Beginn des „Kritischen Rückbaus“, mit dem die Befragung von Architektur und Erbe eine Neuorientierung erfährt.

2005

Öffnung des Historischen Archivs und Erschließung der Bestände.

2011

In den Räumen des ehemaligen Luftschutzkellers werden wechselnde Ausstellungen von Film- und Medienkunst aus der Sammlung von Ingvild Goetz gezeigt (bis 2021).

Okwui Enwezor (1964-2019) wird neuer Direktor der Stiftung. Das Haus der Kunst entwickelt sich zu einer global agierenden Institution für Gegenwartskunst.

2012

Mit der Ausstellung „Geschichten im Konflikt: Das Haus der Kunst und der ideologische Gebrauch von Kunst, 1937-1955“ erinnert das Haus der Kunst an den 75. Jahrestag seiner Eröffnung am 18. Juli 1937.

Unter dem Titel „Der Öffentlichkeit — Von den Freunden Haus der Kunst“ fördert die Gesellschaft der Freunde eine neue Serie von Auftragsarbeiten, die speziell für die Mittelhalle konzipiert werden (bis 2020).

2013

Beginn der Planungen für eine Generalsanierung des Gebäudes. Beauftragung des Architekturbüros David Chipperfield nach einem EU-weiten zweistufigen VOF- Verfahren.

Anstelle der jährlich stattfindenden „Großen Kunstausstellung München“ veranstaltet die Ausstellungsleitung e.V. nun alle zwei Jahre die „Biennale der Künstler“. Im Jahr 2014 wird der Verein „Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V.“ gegründet, der sich als Nachfolger des Ausstellungsleitung e.V. bezeichnet.

2014

Eröffnung der Archiv Galerie, eines permanenten Ausstellungsraums zur Geschichte des Haus der Kunst.

2015

Mit „Louise Bourgeois. Strukturen des Daseins: Die Zellen“ ist im Westflügel erstmals eine Künstlerin mit einer Einzelausstellung vertreten.

2016

Die Ausstellung „Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965“ untersucht erstmals in der jüngeren Ausstellungsgeschichte die Nachkriegszeit als ein globales Phänomen.

2018

Für die Archiv Galerie wird in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnerinstitutionen eine neue Ausstellungsreihe entwickelt: „Archives in Residence“ rückt autonome Archive als alternative Orte der Wissensproduktion in den Fokus.

2020

Andrea Lissoni (*1970) wird künstlerischer Direktor der Stiftung. Das Programm des Haus der Kunst wird neu ausgerichtet: der Fokus richtet sich auf transnationale, interdisziplinäre und visionäre Praktiken und den Dialogen zwischen den Besucher*innen und Künstler*innen, die die drängenden Fragen unserer Gesellschaft in den Vordergrund stellen.

2021

Re-Installation von Mel Bochners Schriftband „The Joys of Yiddish“ (2006/2013) am nördlichen Dachfries.

Beginn der TUNE-Serie: Das Haus der Kunst lädt Künstler*innen zu kurzen Soundresidencies ein, die zwischen Sound, Musik und visueller Kunst angesiedelt sind. Die Beiträge sind genre-, epochen- und stilübergreifend und schaffen Bezüge zum aktuellen Programm.

2022

Mit der Ausstellung “Fujiko Nakaya. Nebel Leben” wird die erste umfassende Werkschau der japanischen Künstlerin und Bildhauerin Fujiko Nakaya außerhalb Japans gezeigt.

Etablierung des ehemaligen Luftschutzkellers als „LSK-Galerie“ und Ort, an dem Geschichtsschreibung hinterfragt und überdacht wird, indem aus Ton und bewegten Bildern neue Narrative geformt werden. Mit der Werkschau „Fragments, or just Moments“ des US-amerikanischen Künstlers Tony Cokes ist zudem eine Ausstellung erstmals sowohl im Haus der Kunst als auch im umliegenden öffentlichen Raum zu erleben.

2023

Mit „Open Haus“ an jedem letzten Freitag im Monat erneuert und erweitert das Haus der Kunst sein Angebot der kostenfreien Teilhabe an Kunst und Kultur.

„In anderen Räumen. Environments von Künstlerinnen 1956-1976“ erreicht die höchsten Besucher*innenzahlen der jüngsten Geschichte des Haus der Kunst. Diese Gruppenausstellung ist die erste Ausstellung ihrer Art, in der immersive Schlüsselwerke von 11 Künstlerinnen dreier Generationen aus Asien, Europa, Nord- und Südamerika nach einem dreijährigen Forschungsprozesses rekonstruiert wurden.